L’INFINITO (F. de Gregori)

Lascia che cada il foglio dove sta scritto il nome, non ci si può bagnare due volte nello stesso fiume. E’ un riflesso sull’acqua, una bolla di sapone… e alla fine del libro non c’è spiegazione. Ho viaggiato fino in fondo alla notte e stava nevicando… e ho visto un grande albergo con le luci spente; e ho avuto un po’ paura ma nemmeno tanto, la strada andava avanti ed io, slittavo dolcemente. Lascia che cada il foglio dove sta scritto il nome… e metti un palio al mio dolore E non guardare il tempo, il tempo non ha senso, domani sarà tempo di cose nuove. Ho viaggiato fino in fondo nella notte, senza guardarci dentro, senza sapere dove stavo andando… e, alle mie spalle, il giorno si stava consumando. Ed ho provato un poco di tristezza… ma nemmeno tanto (F. de Gregori – L’infinito).

PADRONI DEL NOSTRO TEMPO.

PERCHE’ QUESTO TITOLO?

Cari Lettori, proviamo a soffermarci su due riflessioni particolarmente significative:

- “Chi ha piena facoltà di fare quello che gli piace” (Questa è la definizione che, i dizionari della lingua italiana, danno del termine “padrone”).

- “Successione di istanti in cui si svolgono gli eventi” (Questo, invece, è come può intendersi il concetto di tempo, su un piano oggettivamente logico. In mezzo a tutto c’è la vita che scorre, goccia dopo goccia, nei quadranti che scandiscono giorni, ore, minuti).

A questo punto, una semplice domanda…

Quanti di noi possono dichiarare di riuscire, all’interno di una successione di istanti, a fare ciò che piace, mentre si svolgono gli eventi della vita?

Le cose che un uomo rimpiange quando sta per morire…

“Cinque sono le cose che un uomo rimpiange quando sta per morire. Non saranno i viaggi confinati nelle vetrine delle agenzie che rimpiangeremo, e neanche una macchina nuova, una donna o un uomo da sogno o uno stipendio migliore.

La prima sarà non aver vissuto secondo le nostre inclinazioni ma prigionieri delle aspettative degli altri. Cadrà la maschera di pelle con la quale ci siamo resi amabili, o abbiamo creduto di farlo. Ed era la maschera creata dalla moda. La maschera di chi si accontenta di essere amabile. Non amato.

Il secondo rimpianto sarà aver lavorato troppo duramente, lasciandoci prendere dalla competizione, dai risultati, dalla rincorsa di qualcosa che non è mai arrivato perché non esisteva se non nella nostra testa, trascurando legami e relazioni.

Per terzo rimpiangeremo di non aver trovato il coraggio di dire la verità. Rimpiangeremo di non aver detto abbastanza ”ti amo” a chi avevamo accanto, ”sono fiero di te” ai figli, ”scusa” quando avevamo torto, o anche quando avevamo ragione. Abbiamo preferito alla verità rancori incancreniti e lunghissimi silenzi.

Poi rimpiangeremo di non aver trascorso tempo con chi amavamo. Non abbiamo badato a chi avevamo sempre lì, proprio perché era sempre lì. E come abbiamo fatto a sopportare quella solitudine in vita? L’abbiamo tollerata perché era centellinata, come un veleno che abitua a sopportare dosi letali. E abbiamo soffocato il dolore con piccolissimi e dolcissimi surrogati, incapaci di fare anche solo una telefonata e chiedere come stai.

Per ultimo rimpiangeremo di non essere stati più felici. Eppure sarebbe bastato far fiorire ciò che avevamo dentro e attorno, ma ci siamo lasciati schiacciare dall’abitudine, dall’accidia, dall’egoismo, invece di amare come i poeti, invece di conoscere come gli scienziati. Invece di scoprire nel mondo quello che il bambino vede nelle mappe della sua infanzia: tesori” (Alessandro D’Avenia)

Come possiamo agevolmente concludere, ciò che facciamo, il più delle volte, non è quello che avremmo pensato (o sognato).

Ma non ce ne accorgiamo se non quando, il più delle volte, un moto di fastidio risale da un punto indefinito del nostro animo e tenta di uscire manifestando tutto il rammarico per un oscuro tedio che lascia frustrati.

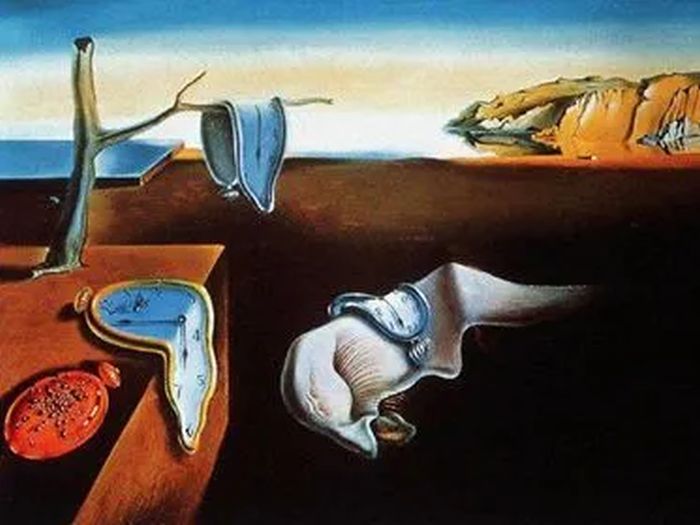

Forse, non consapevolizziamo il perché di tutto questo ma, sicuramente, all’approssimarsi di quelle stati d’animo che gli psichiatri chiamano “deviazioni del tono dell’umore”, sensazioni come quelle che proveremmo di fronte al quadro di Salvador Dalì ( “La persistenza della memoria”, del 1931) riportato di sotto, ci perseguitano alla stregua di frammenti onirici che rendono la nostra esistenza come quelle sceneggiatura distopiche post atomiche, contrita in brandelli di tempo, ormai inutili, perché fuori contesto.

Sta, come un pesce che ignora l’oceano, l’uomo nel tempo. (Issa Kobayashi)

La vita di noi umani, è contrappuntata dalla “Speranza” che è, veramente, “ultima Dea” dell’esistenza.

Anche chi è avanti negli anni e angustiato da “morbi” d’ogni specie, si lamenta delle sofferenze ma guarda ( e “spera”) sempre al futuro.

Come sostiene Cicerone: “Nessuno è tanto vecchio da non credere di poter vivere almeno un altro anno “.

La vita, secondo chi si lascia vivere, è breve perché, senza quasi accorgersene, si trova sul viale del tramonto.

In realtà, come ci ricorda Seneca, nel “De brevitate vitae”: la vita non è affatto breve, perché in realtà non è che di tempo ne abbiamo poco, ne sprechiamo tanto e la vita che ci è data è lunga a sufficienza per compiere grandi imprese”.

Noi, quindi, dovremmo porci il problema di come diventare “padroni del nostro tempo”.

Parafrasando Virgilio, “Viviamo solo una breve parte della vita, tutto il resto non è vita ma tempo”.

Lo sguardo di questo grande Autore Latino, non è né disperato né malinconico. È, invece, sereno perché guarda con animo fermo e con grande tranquillità alla morte, interiorizzandola.

Allora, forse, bisogna essere Filosofi della propria vita, mantenendo uno spirito libero, eliminando il timore e l’attesa e percorrendo la strada dell’onestà.

L’esistenza che ci troviamo a percorrere, però, dipende da tanti fattori che vanno al di là del nostro corretto agire.

Ce lo ricorda il Manzoni nel suo capolavoro, di solito letto frettolosamente a scuola e poi quasi mai completo nella vita.

Che ci dice il nostro “Don Lisander” (che, peraltro soffriva di attacchi di panico, di fronte ai perigli del Destino)? Che noi possiamo agire bene ma, poi, il frutto del nostro buon lavoro può sortire effetti negativi non attesi.

Nel fluire delle cose umane c’è un po’ l’eterogenesi dei fini. Il nostro obiettivo è corretto ma, poi, la vita si incarica di mescolare il tutto. Lucia Mondella, ad esempio, sembra protetta nel convento da cui, però, è un gioco da ragazzi rapirla.

Si trova nel castello dell’innominato e sembra che tutto sia perduto e, invece, questa prigione diventa il posto più sicuro.

Tanto per fare un paio di esempi ripresi, appunto da “I Promessi Sposi”.

Sarebbe il caso, quindi, di andare oltre il rimpianto: diventa fondamentale che, dinanzi allo specchio, possiamo guardare con occhio fermo il nostro viso, senza abbassare lo sguardo.

Basilare è che abbiamo usato bene il nostro tempo sul lavoro per onorare noi stessi e avendo sempre il nostro prossimo, come riferimento reale e ideale.

Poi, dal nostro ingegno e dalla nostra eventuale genialità, possono venire frutti positivi e usi negativi e catastrofici.

Robert Oppenheimer fu tra gli scienziati più grandi della prima metà del secolo scorso.

Una vita contrassegnata da grandi scoperte che portarono all’utilizzo dell’atomica su Hiroshima e Nagasaki.

Il discorso è tragicamente complesso.

Lo scienziato lavora sui “segreti” della Natura e poi, il Politico, usa il frutto delle scoperte nel modo che ritiene più “conveniente”.

Sarà sempre così. Dipenderà dagli esseri umani usare bene ciò che gli scienziati “trovano”.

Sarà così, anche e soprattutto. per l’intelligenza artificiale.

Per continuare il discorso che riguarda Oppenheimer, ci ricorda Abraham Pais (nel suo libro sul grande scienziato) di come, un paio di notti prima di Alamogordo (luogo del New Mexico dove fu testata la prima bomba atomica) il nostro “Robert” abbia recitato i seguenti versi da lui stesso tradotti dal sanscrito :

In battaglia, nella foresta, sul precipizio tra le montagne, sul gran mare oscuro, in mezzo ai giavellotti e alle frecce, nel sonno, nella confusione, nelle profondità della vergogna, le buone azioni che un uomo ha compiuto prima, lo difendono.

Alla luce di tutto questo perché, a volte, ci sembra che il tempo ci sfugga dalle mani?

Immaginiamo di essere trasportati da un aereo. Ora poniamoci la domanda: “Chi mi sta conducendo? E dove stiamo andando?

Secondo Freud e Lacan, l’essere umano manca di un programma istintuale capace di orientare la sua esistenza nel Mondo. E proprio su questo “difetto” che, prenderebbe corpo il programma dell’Inconscio.

Sostanzialmente non abbiamo un pilota automatico che ci conduce lasciandoci spettatori del viaggio ma, semmai, siamo noi (in maniera prevalentemente inconscia) che conduciamo la nostra esistenza fronteggiando, man mano che si presentano le più svariate esigenze.

E il bello è rappresentato dal fatto che, proprio gli elementi imprevisti ci fanno scoprire traiettorie e “rotte di navigazione” prima sconosciute.

Il problema nasce nel momento in cui la situazione ci sfugge di mano per aver commesso errori nella strategia di conduzione delle cose che facciamo. A quel punto, l’aereo (cioè la nostra vita) può piombarci addosso come una mina vagante.

L’importante è evitare lo stallo.

Lo stallo è quel momento in cui un velivolo non ha più spinta inerziale per cui comincia a precipitare. La bravura del pilota consiste nel riuscire a volare manovrando la cloche in maniera da raggiungere l’equilibrio fra la spinta dei motori e la durata dell’accelerazione, restando all’interno di una curva disegnata fra la “salita” e la “discesa” evitando, nel contempo, di finire fuori rotta.

Così scorre il nostro tempo, fra la ricerca di “un posto al sole” e il doversi difendere dal peso del successo, che potrebbe farci “smarrire”.

In tutti i sensi.

Nella corsia del tempo non si può sorpassare né fare inversioni a U. (Edoardo Boncinelli)

Come affrontare il rimpianto e il rimorso, per le occasioni perdute?

A proposito di Henry è un film del 1991 diretto da Mike Nichols e interpretato da un magistrale Harrison Ford.

Henry Turner è un cinico avvocato di successo, che nella sua ultima causa non ha esitato a nascondere delle prove per poter scagionare il suo assistito; a farne le spese è stato il povero mr. Matthews, che aveva citato per danni l’ospedale responsabile dei suoi problemi fisici irreversibili.

Una notte, Henry, rimane coinvolto in una rapina e viene colpito da un proiettile che lo ridurrà in un stato vegetativo. Dopo il coma, al risveglio, si ritrova privo di memoria e incapace di affrontare le più semplici attività.

Per Henry inizia una nuova vita, in cui dovrà imparare tutto (sia a leggere che a scrivere) ma, soprattutto, rendendosi conto dell’inutilità di ciò che ha fatto fino a prima dell’incidente, imparerà ad essere una persona migliore, sia nei confronti della moglie e della figlia, sia nei confronti delle persone cui ha fatto del male in passato.

Cari Lettori, osservate con attenzione l’immagine che riporta la locandina del film.

“Era un uomo senza scrupoli; la sua vita era basata sul potere e il successo”. Su questa dicitura, appare l’emblema del potere, quello che, con lo sguardo irretisce e terrorizza, con i capelli impomatati e l’abito d’ordinanza. “Finché un proiettile non lo costrinse a riflettere”. E sotto il titolo, un uomo coi capelli da ragazzo, accanto alla figlia, con l’amore della moglie. Finalmente Henry.

ALLORA: PADRONE DEL MIO TEMPO, SIGNIFICA ANCHE “PADRONE DELLA MIA VITA?”

Purtroppo, non sempre è possibile validare l’assioma proposto.

Infatti, se ci pensiamo bene, la nostra vita si snoda (nelle migliore delle ipotesi) fra l’applicazione in un lavoro gratificante e la condivisione di sentimenti all’interno di un rapporto d’affetto, per aprirci alle relazioni sociali.

Inoltre, non possiamo dimenticare che, ciò, deve avvenire durante le 24 ore a disposizione, quotidianamente, cercando di ottenere quello che serve per sentirsi appagati, dividendosi fra il rispetto di sé e la cura di quelli cui vogliamo più bene.

Tutto questo, creerà le motivazioni per “sentire”, dentro, l’energia necessaria a realizzare tutto.

Senza tentennamenti.

Alice: “Per quanto tempo è per sempre?”

Bianconiglio: “A volte, solo un secondo”.

(Lewis Carrol)

Cari Lettori, per chi come noi assapora gli istanti riducendo sempre più la paura di sapere che ne restano sempre meno da stringere fra le dita, non è difficile immaginare l’epopea del salmone, visualizzando mentalmente questo magnifico pesce in tutto ciò che lo porta dai suoi salti controcorrente fuori dall’acqua, ( in cui esprime) tutta la sua forza e la propria determinazione al momento in cui. sfinito e morente, saluta la sua presenza nel mondo…

Perché?

Il salmone è un pesce che nasce dai fiumi, scende fino al mare per diventare forte abbastanza per risalire nuovamente i fiumi, in un lungo e faticoso viaggio controcorrente, per andare a deporre le uova in acque fredde e ben ossigenate. Al termine di ciò, portato a termine il suo compito ed essere scampato ad aggressioni di vario genere (pescatori, orsi bruni, ostacoli naturali di ogni tipo, etc.) si avvia a morire.

Triste, vero?

Eppure, cari Lettori, riflettiamo per un attimo.

Ognuno di noi cammina verso un progetto specifico (molte volte condizionato da interventi esterni) che lo porta a recitare sul palcoscenico della vita in maniera da crescere, lavorare, avere dei figli, aiutarli a crescere, a cercare un lavoro e quindi… la storia si ripete di generazione in generazione.

Triste, vero?

Tutto è legato ad un programma che va oltre l’interesse del singolo, pur considerando quest’ultimo di primaria importanza. Il salmone, serve da nutrimento per la “catena” che incontra sulla propria strada, da elemento riproduttore (indispensabile per il mantenimento della specie) e da fertilizzante, durante la decomposizione (perché porta elementi fondamentali, acquisiti in mare, che garantiscono il proliferare di specie vegetali che si trovano lungo le acque di fiumi, povere di azoto, fosforo, etc.).

E anche per noi, in fondo, è così.

Il tempo non va misurato in ore e minuti, ma in trasformazioni. (Fabrizio Caramagna)

Cari Lettori, un bel po’ di tempo fa, abbiamo avuto modo di confrontarci sulla figura di don Carlo Gnocchi.

Cappellano militare degli alpini durante la seconda guerra mondiale, partì volontario nel battaglione Val Tagliamento, destinato al fronte greco – albanese.

Terminata la campagna dei Balcani, nel 1941, Carlo Gnocchi ripartì per il fronte russo, a seguito della Divisione alpina “Tridentina”, dove partecipò in veste di cappellano alla Battaglia di Nikolevka.

Sopravvissuto al conflitto, raccolse dai feriti e dai malati le loro ultime volontà, che lo porteranno, al rientro in patria, ad un viaggio per la penisola, messaggero tra le famiglie degli scomparsi. Andò tra le valli alpine a trovare i parenti dei commilitoni caduti, aiutò gli ebrei e i prigionieri alleati scappati a riparare in Svizzera. Scrisse articoli sulla rivista clandestina il Ribelle e sul quotidiano diocesano L’Italia.

Fu rinchiuso più di una volta nel carcere di San Vittore, ma ottenne la liberazione grazie all’intervento dell’arcivescovo di Milano, Ildefonso Schuster. In quegli anni nacque l’idea di creare un centro caritatevole che potesse seguire le vittime di questa guerra, che si sviluppò in futuro con la nascita della Pro Juventute.

A guerra finita, don Gnocchi sentì come suo dovere di accorrere in aiuto di quella parte dell’infanzia che era stata colpita più duramente. Egli rivolse dapprima la sua opera assistenziale agli orfani degli alpini, ospitandoli nell’Istituto Arosio; successivamente dedicò le sue cure ai mutilatini ed ai piccoli invalidi di guerra e civili, fondando per essi una vastissima rete di collegi in molte città d’Italia; infine, aprì le porte di modernissimi Centri di rieducazione ai bambini affetti di poliomielite. A questa infanzia derelitta e minorata, cui egli aveva votata tutta la sua giovane esistenza, don Gnocchi dedicò una fra le sue più significative opere di educatore: La Pedagogia del dolore innocente.

Cari lettori, cosa pensate abbia detto, morente, dal suo letto d’ospedale, subito dopo aver donato (contro la legge vigente dell’epoca) le proprie cornee?

“Grazie di tutto…“

E allora, cari lettori, non importa se moriremo su quel campo di battaglia che, molte volte è la nostra vita o se riusciremo a vedere, sfiniti, il termine dell’agone.

Purchè ne sia valsa la pena…

L’importante, è riuscire a “sentire” che il nostro contributo sia servito a qualcosa. O a qualcuno. A quel punto, potremo anche andare oltre l’orizzonte in quel punto dove (come mi piace spesso ripetere) fantasia e libertà si fondono insieme.

E restare, immortali, nella memoria degli altri.

L’INFINITO (Giacomo Leopardi)

Sempre caro mi fu quest’ermo colle, e questa siepe, che da tanta parte dell’ultimo orizzonte il guardo esclude.Ma sedendo e mirando, interminati spazi di là da quella, e sovrumani silenzi, e profondissima quiete io nel pensier mi fingo; ove per poco il cor non si spaura. E come il vento odo stormir tra queste piante, io quello infinito silenzio a questa voce vo comparando: e mi sovvien l’eterno, e le morte stagioni, e la presente e viva, e il suon di lei. Così tra questa immensità s’annega il pensier mio: e il naufragar m’è dolce in questo mare. “ (Giacomo Leopardi, L’infinito)

C’è un tempo per vivere e uno per morire. C’è un tempio per crescere e uno per invecchiare. Usa bene le tue occasioni perché, il tempo, così come gli uccelli, non vola all’indietro (Cit.)

Enzo Ferraro – già Dirigente Scolastico, Letterato, Umanista, Politologo

Giorgio Marchese – Direttore “La Strad@”

Un ringraziamento affettuoso ad Amedeo Occhiuto, per la preziosa disponibilità

Direttore Responsabile “La Strad@” – Medico Psicoterapeuta – Vicedirettore e Docente di Psicologia Fisiologica, PNEI & Epigenetica c/o la Scuola di Formazione in Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico SFPID (Roma/ Bologna) – Presidente NEVERLANDSCARL e NEVERLAND “CAPELLI D’ARGENTO” ETS (a favore di un invecchiamento attivo e a sostegno dei caregiver per la Resilienza nel Dolore Sociale) – Responsabile Progetto SOS Alzheimer realizzato da NEVERLAND “CAPELLI D’ARGENTO” ETS – Responsabile area psicosociale dell’Ambulatorio Popolare (a sostegno dei meno abbienti) nel Centro Storico di Cosenza – Componente “Rete Centro Storico” Cosenza – Giornalista Pubblicista – CTU Tribunale di Cosenza.

Pagina personale

Canale youtube: